目次

店長や係長、課長、部長など、管理職の呼び方は様々です。管理職になるという事は、あなたの仕事の実績や能力・経験が会社に認められた証です。

管理職になると責任や権限が増え、これまで以上に仕事も忙しくなります。

その反面、仕事の自由度も上がり、やりたかった仕事ができたり、スキルアップやキャリアアップに繋がり、目標に近づく事ができます。

そして、管理職という肩書きにより、職場や取引先、プライベートなど、周囲からの評価も変わります。これにより、あなたの仕事へのモチベーションも上がり、あなた自身にとっても、会社にとってもプラスになるでしょう。

しかし、残念ながら、そうではない場合もあります。

管理職になった事で残業代が無くなり、給料が減ってしまった。責任や仕事の範囲は増えたけれど、権限や決裁権がなく、負担が増えてしまった。管理職になったけれど、仕事内容と処遇が合っていない、会社に都合よく使われている。

いわゆる「名ばかり管理職」にされてしまった。

そう感じている方の為に、また、これから管理職になる方のために、名ばかり管理職にされてしまったときの対処法をまとめました。

仕事を辞めたいときにおすすめ!

(診断時間は約5分です)

(診断時間は約5分です)

①「管理職」とは

「名ばかり管理職」の前に、まずは「管理職」とは何かを知っておきましょう。「管理職」という言葉はよく聞きますし、その意味くらい「当たり前に知っているよ」と思うでしょう。

しかし、自分が「名ばかり管理職」かどうか判断する上でも、また、管理職としての役割を理解する上でも、この意味を理解しておく事はとても大切なのです。

管理職とは、文字通り「マネジメント(管理)を担当する仕事(職)」です。何を管理するかは、職種や業種によって異なる場合がありますが、一般的には、次の3つです。

1.部下の管理

部下の教育・育成、部下の仕事が正しく行われるための支援・指導を行う事。

2.職場の管理

仕事を行う上で必要な「人、物、金」が必要な時に必要なだけ、正しく運用できる状態にする事。

3.目標の管理

仕事の目標を達成させるために、仕事の進捗を把握し、状況に応じて仕事や目標の軌道修正を行う事。これらの仕事を行うために「管理職」には責任と権限が与えられ、それに見合った報酬が与えられるのです。

②「名ばかり管理職」とは

ファーストフード店や飲食店の店長が、店長という肩書きにより管理職扱いされ、残業手当を支払われなかった。それにより会社が労働基準監督署から是正勧告を受け、従業員に多額の残業代を支払った。

店長や管理職の責任が重く、その重圧や、休みなく働くなどの労働環境の悪化などから体を壊した、自殺した。数年前から、このような事がよくニュースに取り上げられています。

労働基準法では「管理監督者」には時間外及び休日労働に対する割増賃金等を適用しないとしています。

そのため、会社や組織によっては「管理職」=労働基準法上の「管理監督者」として扱い、残業代を支払わない場合があります。

勤務実態は「管理監督者」に該当しないのに、残業代を支払いたくないが故に「管理職」にする事。

これが、「名ばかり管理職」です。

管理職には、その仕事の範囲や責任の大きさにより、様々な呼称や役割があります。例えば、主任、係長、課長、次長、部長、リーダー、サブリーダー、グループリーダーなどです。

この呼称や役割は、会社や組織によって違います。つまり、同じ「管理職」でも、会社や組織によってその責任や権限が違うのです。

これは「名ばかり管理職」を理解する上でとても大切な事です。

何故なら、「管理職」の呼称や役割は会社や組織によって自由に作れるからです。

そのため、あなたは、あなたの会社や組織では「管理職」として扱われていても、その勤務実態が他の会社や組織、世間一般では「管理職」に該当しないかもしれないのです。

あなたは「管理職」になり、仕事や責任が増えました。役職手当が支給され、報酬も上がりました。その代わり「管理職」になってから残業代が支給されなくなりました。さらに「管理職」という事で休日出勤しても手当が支給されません。

その結果、「管理職」になっても、残業代が支給されていた頃と報酬が変わらない、若しくは減ってしまった。例え「管理職」になっても、それに見合った処遇にならないという事が起きてしまいます。

これは報酬を抑えるために「管理職」にする「名ばかり管理職」の典型例です。

大切なのは、労働基準法上の「管理監督者」と、あなたの会社や組織の「管理職」とはイコールではないという事です。

③「管理監督者」とは

では、「管理監督者」とはどのようなものでしょう。

厚生労働省の解釈例規では、「管理監督者」とは「部長や工場長など労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とあります。

これは、会社がつけた役職名は関係ありません。

そして、労働基準法41条には次のように定めています。

監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者は労働時間、休憩、休日についての規定を適用しない。事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者は、時間外及び休日労働に対する割増賃金等に規定について適用しない。

つまり「管理監督者」は労働時間、休憩、休日の規定は適用しない、当然、時間外及び休日労働に対する割増賃金も発生しません。

では「管理監督者」(監督若しくは管理の地位にある者)とは具体的にはどのような人でしょうか。

厚生労働省の通達に基づくと次の3つの要件が必要です。

労働時間の制限を受けていない

出社、退社、遅刻、早退、休日などに関し、制限を受けない状態。タイムカードや出退勤の記録があっても、それにより報酬や人事評価に影響を及ぼさない状態。

経営者と一体的な立場で仕事をしている

経営方針や経営目標、予算など、経営に関する重要事項の決定に参画する権限がある。採用・人事評価・昇進・昇格・解雇など人事に関する権限がある。

地位に相応しい待遇が与えられている

給与、手当、賞与、退職金など、地位に相応しい報酬が支給されている。報酬が、残業代が支払われた場合や、部下の賃金と比較して同等であったり、低くなることが無い。

役職の名称に関わらず、勤務実態としてこれらが満たされている必要があります。

つまり、これらが満たされていない場合、「管理監督者」として認められず、労働時間、休憩、休日の規定が適用され、時間外及び休日労働に対する割増賃金が発生する事になります。

あなたの会社や組織の「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」を比較してみるとどうでしょうか?あなたの会社や組織に「管理監督者」に当てはまる「管理職」はどれくらいいますか?

そして、あなたが会社や組織で「管理職」として仕事をしている場合、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまりますか?

当てはまらないと感じる場合は、自身が「名ばかり管理職」になっていないか、疑ってみましょう。

④「名ばかり管理職」の問題点

問題点1.時間外手当や休日出勤手当の未払い

「名ばかり管理職」の問題点としてまず挙げられるのが、時間外手当や休日出勤手当の未払いです。

「管理職」に対しては残業代や休日出勤手当を支払わなくても良い、その為に「管理職」にするというケースもあります。

例えば、係長や課長、部長などの役職をつけ、「管理職」として扱う事で、早朝出勤や残業に対する時間外手当を支払わない。「管理職」だから休日出勤をしても休日出勤手当が発生しない、代休を与えない、などです。

あなたの会社や組織の「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」はイコールではありません。

勤務実態が労働基準法上の「管理監督者」に該当しないのに、時間外手当や休日出勤手当を支給しない場合は労働基準法に違反します。

このような運用を行うと、残業代が支給される部下の方が「管理職」よりも報酬が高くなるという事も起こります。これにより「管理職」のモチベーションを下げる要因になります。

また、そのような運用を行っている会社や組織では、将来への希望を感じる事ができず、一般社員のモチベーションも下がってしまいます。

問題点2.「管理職」の増加

「名ばかり管理職」は、時間外手当や休日出勤手当を適用しないなど、会社や組織にとっては都合の良い存在です。

そのため「名ばかり管理職」を作っている会社や組織では、「管理職」が増える傾向があります。どの人をどれだけ「管理職」に任命するかは、会社や組織の自由ですので、それ自体は否定できません。

しかし、「管理職」が増えると、それぞれの役割や責任の範囲が曖昧になり、結果的に管理できない状態になる危険があります。

また、「管理職」が多すぎると、報告・連絡・相談などのコミュニケーション、承認・決裁を誰に行うのかが分り難くなります。

そのような職場では、特に一般社員は仕事がやり難くなってしまいます。

「管理職」は仕事を行う上で必要な存在ですが、その数が多すぎると、仕事がスムーズに進まなくなり、弊害が生まれます。

問題点3.健康面での負担

「名ばかり管理職」で最も大きな問題点は健康面での負担です。

時間外手当や休日出勤手当が適用されない事で、「管理職」は一般社員よりも労働時間が増加する傾向にあります。また、「管理職」としての責任が課せられます。

中には、責任感が強く、自ら進んで時間外労働や休日出勤を行う人もいるでしょう。

つまり、必然的に、長時間労働を行う環境になってしまうのです。これが長期間続く事で、肉体的にはもちろんの事、精神的なダメージを受ける事になります。

最悪の場合、過労死や精神的に追い込まれて自殺するなど、悲しい結末に繋がる危険があります。

⑤名ばかり管理職から抜け出すためには

これらの事を踏まえると、あなた自身が「名ばかり管理職」かどうか、解ると思います。では、「名ばかり管理職」だった場合、そこから抜け出すにはどうしたら良いでしょう。

方法1.会社に訴える

会社の経営者、若しくは人事部、総務部など労務管理の担当部門は、必ず労働基準法の理解があります。(もしも、経営者や担当部門が労働基準法や「名ばかり管理職」を理解していない場合は、経営上、相当なリスクがあります。その場合は積極的に説明が必要でしょう。)

要するに、労働基準法に違反している事を認識した上で「名ばかり管理職」の運用をしています。

それに対し、労働基準法に違反している事を指摘します。

その方法は人事評価などの機会や上司への報告・相談、社内の会議で提議など、様々な方法があります。

しかし、その伝え方によっては上司や経営層を敵に回してしまう可能性があります。

同僚や先輩、上司など周囲に相談し、単独ではなく共同で提議するなど、慎重に進める必要があります。

方法2.労働基準監督署に相談する

会社に訴えても改善されない場合は、所轄の労働基準監督署へ相談します。

相談の結果、労働基準法違反が疑われる場合は、あなたの会社に確認や監査が行われます。そこでは、管理監督者の適用範囲や勤務実態、時間管理や時間外手当、休日出勤手当等の支給状況について調べられます。

そこで不備があれば、指導・勧告が行われます。これが最も解決に近づく方法と言えます。労働基準監督署に相談する場合は、根拠となるものを用意しましょう。

あなたが労働基準法上の「管理監督者」であるか否かは、あなたの勤務実態により判断されます。最もわかりやすい証拠は勤務記録です。

出勤簿やタイムカードで勤務時間や休日が管理されており、それが給与や人事評価に影響している場合。「管理監督者」は労働時間の制限を受けないため、本来はいつ出社しても、いつ休んでも報酬や評価に影響しません。

出勤簿やタイムカード、給与明細のコピーなどで、その実態が確認できるでしょう。

方法3.退職する

会社に改善を申し入れた結果、改善されないのであれば、残念ですが退職も選択肢の一つです。

これは最終手段ですが、「名ばかり管理職」を意図的に作っている会社や組織は、従業員を大切にしているとは言えません。

また、本来支払うべき報酬を支払わない状態で得られた業績は、その会社の本来の実力とは言えません。

このような会社の将来に希望が持てるでしょうか?

あなたが「名ばかり管理職」として過大な仕事をしており、それにより肉体的、精神的にダメージを受けている状態であれば、早く抜け出す事を考えてください。

会社の都合により、違法な状態で仕事をする事で、健康を害したり、命を落とす事があってはなりません。何よりも自分自身や家族を大切にして下さい。

尚、退職を決断した時は、会社へ訴える、労働基準監督署へ相談するなどして、正当な報酬を受け取るようにしましょう。

泣き寝入りは、あなた自身にも、会社やそこで働く従業員にとってもプラスにはなりません。

まとめ

「名ばかり管理職」から抜け出す時に、邪魔をするものがあります。それは、会社や仕事への愛着、所謂「愛社精神」です。「愛社精神」を持つ事は、会社の発展に必要な事であり、本来は素晴らしい事です。

しかし、それによって自分を犠牲にしてしまう事が本当に良い事なのか、冷静に考える必要があります。会社の発展に必要なものは他にもあります。

それは、「法令遵守」と「従業員の健康」です。この2つがなければ、会社の発展・継続は難しいでしょう。

本当の意味での「愛社精神」は「法令遵守」と「従業員の健康」により、会社が発展・継続する為の努力をする事です。

「名ばかり管理職」にされてしまったときは、自分自身の健康、そして将来を第一に考えて、対処しましょう。

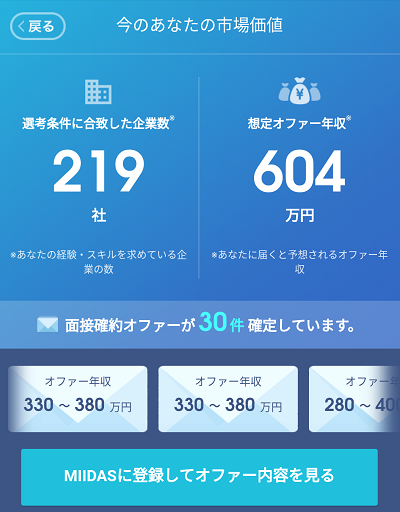

まずは、あなたの市場価値を調べてみませんか?

もし、今の仕事が不満なら、ミイダスを使い転職した場合の想定年収を確かめてください。

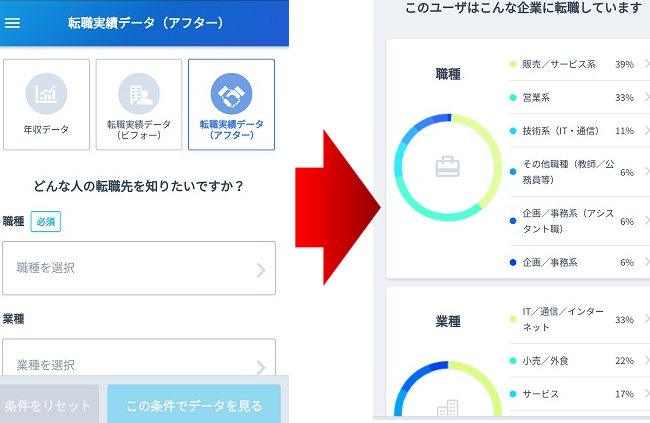

診断後に無料登録すると、7万人の転職事例ビフォー・アフターが検索できるので、同職業の先輩の転職先も調べることができます。

辞めた後どうなる?を知ることで、今の現状を解決するヒントが掴めるはずですよ。

(診断時間は約5分です)

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。